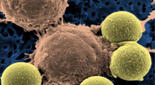

Un nuevo estudio abre una ventana terapéutica para tratar la leucemia linfoblástica aguda de células T, que es el cáncer más habitual en niños. Investigadores de la Universidad de Nueva York, con participación del Instituto de Neurociencias de Alicante, han descifrado la base genética de dos subtipos de esta enfermedad.

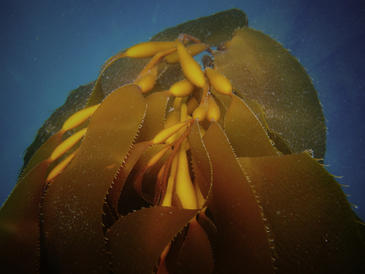

Gran parte de la investigación sobre cáncer está centrada en la búsqueda de genes que aparezcan mutados de manera recurrente en los pacientes. En particular, una reciente investigación publicada en Nature Medicine estudia la prevalencia de determinadas anomalías genéticas en los casos de leucemia linfoblástica aguda de células T (T-ALL, por sus siglas en inglés), el tipo más habitual en niños.

Mediante experimentos independientes se ha demostrado que las alteraciones genéticas del T-ALL disminuyen la actividad de ciertas proteínas que regulan la expresión genética, modulando la estructura de la cromatina. Estas modificaciones se solapan con la acción del ya conocido gen Notch1, que promueve el crecimiento tumoral.

Según estudios anteriores, el Notch 1 origina más del 60% de casos de leucemia, pero el mecanismo mediante el cual sucedía era desconocido. Esta investigación liderada por la Universidad de Nueva York (EE UU), en la que han participado el Instituto de Neurociencias de Alicante (IN) del CSIC, se ha centrado en buscar otros factores que actúan junto a la activación anormal del Notch 1.

Los resultados señalan dos genes, el EZH2 y el FUZ12, reguladores que inhiben a otros. “Cuando ellos faltan, se ‘encienden’ genes que deberían estar apagados”, explica a SINC María Domínguez, investigadora del IN. “Y todo junto produce una combinación que no funciona bien”.

“Notch es como un interruptor. Enciende muchas luces en una misma habitación, pero, normalmente, hay otros genes encargados de apagar algunas de ellas”, relata la investigadora. “Si se activan demasiadas luces y falla este segundo freno, entonces la habitación queda iluminada todo el tiempo, lo cual fomenta el mecanismo canceroso”.

España ha aportado las pruebas en ratones

Hasta ahora no se sabía que estos genes estaban relacionados con este programa de creación de la T-ALL. “Inicialmente se habían definido como oncogenes [genes anormales que provocan la transformación de una célula normal en una célula cancerígena], pero se ha visto que lo que se asocia con la leucemia es precisamente su pérdida”, asegura Domínguez.

“El equipo americano ha observado que el 25% de los pacientes presenta una pérdida de estos dos genes”, detalla Domínguez. “Lo más interesante es que esto se correlaciona con la ganancia del oncogén Notch, lo que indica que estos factores trabajan juntos”.

El equipo estadounidense ha utilizado tanto muestras de pacientes con este tipo de leucemia, como líneas celulares y estudios con ratones. “En España hemos hecho la aportación de animal completa que corrobora la misma teoría, pero el trabajo central es el suyo”, añade la investigadora.

El equipo del IN indujo la ganancia de Notch y sistemáticamente inactivaron distintos genes candidatos. Así, vieron qué combinaciones producían tumores. En esta búsqueda a ciegas apareció uno de los genes que el equipo americano había encontrado en casos de leucemias.

“Así que los experimentos se apoyan y como se hicieron independientemente, es una mejor confirmación”, cuenta la investigadora. “Nos encontramos en un congreso y nos pusimos de acuerdo para publicarlo juntos”.

Buscando la mejor combinación contra el cáncer

“Este estudio abre una nueva ventana terapéutica para este tipo de leucemias, ya que se podrían utilizar ciertos inhibidores o activadores que ya existen para suprimir los efectos de la pérdida de estos dos genes junto con la acción de los genes de Notch, que ya se controla en la práctica clínica”, asegura Domínguez.

Los investigadores aseguran que a veces los inhibidores de Notch no son suficientes, ya que hay otros factores que también influyen y no se están controlando. “Ahora habrá que investigar qué combinación de inhibidores actúa mejor para tratar este tipo de cáncer”, concluye.